3040 性別로 평가 극단적… 5060 여성도 '평점 테러'

영화 공감 여부를 떠나 모두 마음 둘 곳 없는 사람들

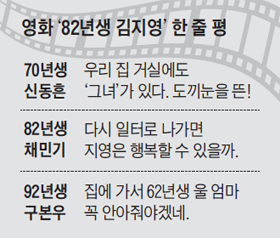

영화 '82년생 김지영'만큼 평가가 엇갈리는 영화도 드물다.

격하게 공감하면서 펑펑 우는 관객이 있는가 하면,

도중에 나가버리고 빵점에 가까운 평점 테러를 매기는 관객도 적지 않다.

전자가 주로 3040 여성 관객이라면, 후자는 주로 3040 남성 관객들이다.

공적 담론에서 사적 담론으로 옮아와 광범위하게 퍼져 있는 페미니즘을 보는 남성 관객은 일면 불편하다.

페미니즘은 더 이상 '여성학'의 외피를 입고 소비되던, 급진적 소수가 점유한 어젠다가 아니다.

강남역 살인 사건이 도화선이 됐고,

'82년생 김지영'류의 페미니즘 관련 서적이 쏟아져 나오면서 '아래로부터의 페미니즘'이 시작됐다.

이후 사회의 공기가 달라졌다.

이전에는 '원래 그런 것'으로 치부되던 성차별적 언행들이 더 이상 용인되지 않는다.

이런 공기는 '여성 혐오'를 불러일으켰다.

'여성 혐오'와 '여성 차별'은 다르다.

'차별'이 상황 언어라면, '혐오'는 다분히 감정 언어다.

여성 혐오는 페미니즘 진화 단계의 한 형태로,

여성 차별이 어느 정도 완화되어 여성의 지위가 상승된 단계에서 나타난다.

남성이 보기에 여성은 더 이상 약자가 아니다.

'만만한' 존재가 아니라, '맞먹는' 존재로 비친다.

일본인의 혐한(嫌韓) 감정도 비슷한 맥락이다.

한국이 급속도로 발전하면서 일종의 위기의식을 느끼는 것이다.

청년 실업률 증가는 여성 혐오에 기름을 들이부었다.

이들 눈에 여성들은 군대도 안 가면서 가뜩이나 부족한 일자리를 가져가는 경쟁자로 보인다.

'상대적 억울함'도 있다. 비교 대상은 아버지다.

가부장제 위계질서에서 성장한 아들은

아버지 세대가 남성으로서 누린 특권을 보면서 자연스럽게 그 특권 수혜자로서 기대감을 품지만,

상황은 달라졌다.

아버지가 누린 남성의 특권이 자신의 세대에서는 점점 사라지는 상황.

당혹감과 상실감이 적지 않다.

소통과 공감, 치유를 소재로 한 북 콘서트에 30대 남성 관객이 몰리는 현실에는 이런 배경이 있다.

집에서는 남녀평등을 외치는 아내한테,

회사에서는 꼰대 상사한테 치여 마음 둘 곳 없는 30대 남성 가장의 초상이다.

반면 의외의 평점 폭탄 테러 투하 세대가 있다. 50대 이상 여성들이다.

낀낀세대인 40대 여성의 시각은 이 영화에 대해서도 마찬가지여서

"우리 때는 당연한 줄 알고 살았지만 저런 목소리는 필요하다"는 포용적 입장이다.

하지만 50대 여성 대다수는 김지영 캐릭터에 이입은커녕 공감도 못 한다.

"제 맘 찰떡같이 알아주는 멋진 신랑에, 속썩이는 시집 식구도 없고, 애는 달랑 하나인데 뭐가 문제지?"

식이다.

중요한 건 '조건'이 아니다. 개별자의 고유한 삶이지.

작가나 기자가 되고 싶어 국문과를 졸업했고, 사회적 자아가 강하고, 불합리와 불공정에 대한 촉수가 예민한, 세상에 단 한 명밖에 없는 '인간 김지영'을 바라봐야 한다.

김지영이 그해 태어난 가장 흔한 여아 이름이었다고 해서

김지영의 삶을 그 시대 보편적 삶으로 치환하면 곤란하다.

누군가는 전업주부의 삶에 충분히 만족하고 행복해하지만, 누군가는 아니다.

이런 맥락을 읽지 않는다면 세대 간 소통과 이해는 불가능하다.

영화 속 시어머니처럼 "아이고, 애도 참 별나다"는 비난 섞인 평가가 뒤따를 수밖에 없다.

안타깝게도 전체주의 교육을 받은 위 세대는 동조주의가 강해 개별자의 삶을 따로 떼어 보는 시선이 약하다.

먹고살기 힘들었던 위 세대에는 '생존'이 중요한 이슈였지만,

저성장 시대에 자란 세대는 '자존감'이 중요하다.

중요한 것은 내 프레임으로 타인을 함부로 재단하지 않는 것이다.

각자의 삶은 귀하다.

세상에 단 하나밖에 없다는 점에서 존중받을 가치가 충분하다.

82년생 김지영도, 82년생 김지훈도, 68년생 김정숙도, 또 당신도.