유대인 7000명 학살, 리스본의 호시우 광장

리스본은 아름답다.

여기저기 마련된 전망대에서 바라본 전경도 멋지고, 도심을 걷다 마주치는 풍광도 그러하다.

지난 세월의 영광이 도심에 짙게 스며 있다.

1755년 대지진도 그전 시대의 찬란함을 모두 앗아가진 못했다.

그 안에서도 대표적인 곳이 호시우(Rossio) 광장이다.

남북에 놓인 분수들은 화려하고, 중앙의 물결무늬 바닥 장식은 이채롭다.

광장의 북쪽에 우뚝 선 신고전주의 양식의 돈나 마리아 2세 국립극장(Teatro Nacional Dona Maria Ⅱ)은

문화예술의 중심지 중 하나다.

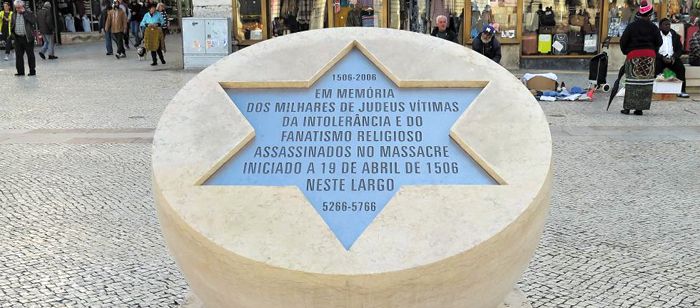

그러나 언제나 이 광장에서 눈길을 끄는 건 국립극장 옆에 놓인 작은 기념비다.

모양새는 마치 계란을 반으로 가른 듯하다. 다가서면 섬뜩한 내용이 적혀 있다.

'1506년 4월 19일, 이 광장에서 시작된,

편협함과 종교적 광신으로 벌어진 대학살에서 살해된 수천 명의 유대인 희생자를 기리며.'

2006년에 리스본 유대인 대학살 500년을 추모하며 만들어진 추모비다.

리스본에서 1506년 그런 일이 벌어졌다는 게 믿기지 않는다.

16세기 초 인구 규모를 고려하면 리스본에서의 수천 명은 엄청난 수다.

당시의 포르투갈은 중세를 깨고 근대를 열었다.

리스본은 세상과 유럽을 잇는 다리였다.

그때 이 도시에서는 무슨 일이 있었던 것일까?

행운으로 왕위에 오르다

대부분의 역사는 소수에 의해 선도(先導)된다. 대항해시대도 그랬다.

포르투갈이 이끌었다.

포르투갈 전체가 나섰다고 착각하지는 말자.

항해왕 엔히크(Henrique o Navegador 1394~1460)와 주앙 2세(João Ⅱ:재위 1481~1495)를 비롯한 소수가, 다수의 반대와 회의를 무릅쓰고 미지의 바다에 도전한 것이다.

앞섰던 항해왕 엔히크에 비해 뒤섰던 주앙 2세는 덜 알려져 있다.

그러나 주앙 2세의 업적은 엔히크 못지않다.

14년이란 짧은 재위 기간 그는 엔히크 사후 지지부진했던 바다 개척을 다시 시작했다.

열정적으로 탐험대를 보냈고, 뱃사람들을 길렀다.

그의 명을 받아 디에고 캉(Diogo Cão)은 콩고까지 내려갔고(1482년),

바르톨로메우 디아스(Bartholomeu Dias)는 희망봉을 거쳐 인도양의 문턱에 섰다(1488년).

선원들의 반대로 회항하지만 않았다면,

인도로 가는 길을 개척한 영광은 바스쿠 다가마가 아니라 디아스에게 돌아갔을 수도 있다.

주앙 2세는 냉철했다. 국력의 한계를 알았다.

작은 나라 포르투갈의 미래가 바다에 있다는 것도 알았다.

그는 '인도로 가는 길'에 올인했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기결혼을 위해 관용을 버리다

자신의 노력보다 지나치게 많이 얻고, 자신의 역량보다 지나치게 높이 오르면

부가 늘자 자신감도 커졌다.

추방의 위험성을 마누엘 1세도 인지했다. 그러나 결혼에 대한 욕심이 앞섰다.

관용이 사라지자 비극이 생겨나다

왕이 종교적 자유와 사회적 관용을 버리자 일반 백성들도 뒤따랐다.

유럽인들은 오랜 기간 유대인들을 혐오해 왔다.

예수를 배신한 민족이며, 나라 없이 떠돌면서도 자신들의 정체성을 버리지 않는 이질적인 존재.

거기에 부와 학식까지 갖췄으니 미움받기 딱 좋았다.

그들에겐 왕의 보호만이 유일한 방패막이였다. 그런데 왕이 그 보호막을 걷어낸 것이다.

남은 유대인들은 모두 기독교로 개종했으니 이론적으로 포르투갈에 유대교도는 존재하지 않았다.

민심은 기독교로 개종한 유대인들을 노렸다.

그들은 여전히 자산가였고, 채권자였다.

그들이 사라지면 채무도 사라진다.

유대인 박해의 본질적인 이유고, 그 박해가 20세기까지도 계속됐던 이유다.

1506년 4월 드디어 리스본의 전역에서 기독교로 개종한 유대인들에 대한 학살이 시작됐다.

도미니크 수도사들이 격한 말로 부추겼다.

'신앙의 순수'를 명분으로 내건 피의 숙청은 희생자가 7000여 명에 이를 때까지 계속됐다.

살해당한 시신의 대부분은 리스본 중앙광장(오늘날의 호시우 광장)에 마련된 거대한 모닥불에 던져졌다.

(A. R. Disney·A History of Portugal and the Portuguese Empire)

고결한 명분 뒤에 똬리 틀은 추악한 욕망은 검게 타오르는 연기와 함께 은폐됐다.

마누엘 1세는 대로했다. 자기모순이다.

결혼을 위해 유대인을 추방할 때, 스페인 왕관을 위해 유대인을 강제로 개종시킬 때,

이런 일이 일어날 줄 정말 몰랐단 말인가?

이 사건은 상징이었다.

포르투갈에서 관용이 사라지고 불관용이 시작됐다는 상징.

포르투갈 제국 몰락의 씨앗은 그렇게

마누엘 1세를 시작으로 제국이 절정을 향하던 시기에 군림했던 왕들에 의해 뿌려졌다.

쉽게 누리는 자가 개척한 자의 어려움을 잊을 때면 어김없이 등장하는 역사의 네메시스(Nemesis), 천벌이다.

포르투갈 왕들의 관을 왜 인도코끼리가 떠받칠까

벨렝 지역의 제로니무스 수도원을 마누엘 1세가 지었다.

그의 무덤은 그래서 수도원 성당의 가장 내밀한 예배당에 배치돼 있다.

자신과 아내, 아들 주앙 3세와 며느리가 함께 있다.

이색적인 것은 여러 단으로 높이 올린 왕의 관을 받치고 있는 한 쌍의 코끼리다. 인도코끼리다.

마누엘 1세가 인도의 지배자임을 과장한 것이다. 주앙 3세의 관도 같다.

아이러니한 건 자신들의 관을 인도코끼리

가 받치듯

포르투갈을 지탱하고 있는 게 인도와의 교역이었음을 알면서도 왕들은 국력의 원천을 백안시했다.

유대인을 내쫓고(1496년), 종교재판소를 도입하고(1536년), 예수회를 불러 교육을 맡겼다(1540년).

이 모두가 사회의 자유와 활력을 빼앗아 해외 진출과 교역에 치명타를 입혔다.

결국 포르투갈에 남은 건 왕의 무덤을 받친 인도코끼리 조각이 전부다.