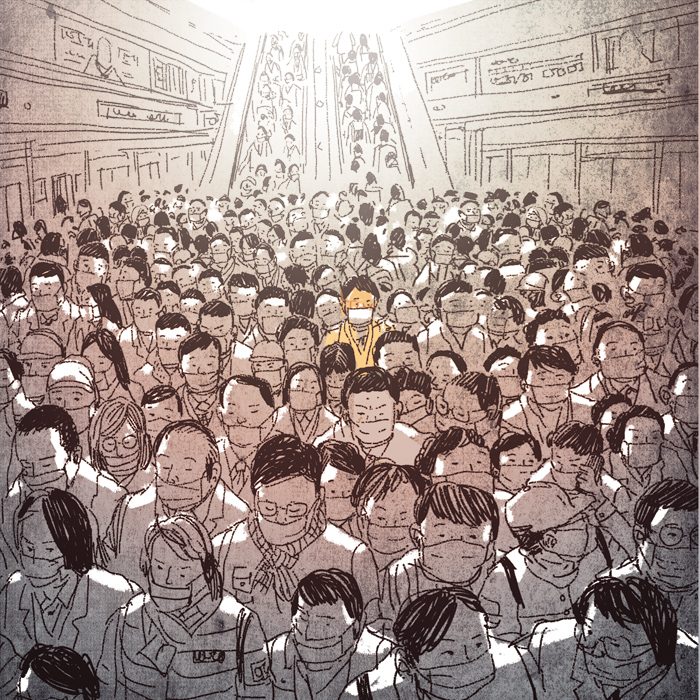

생화학전을 치르는 듯 우한 폐렴 속 밥벌이 행렬

'국민' '개혁' 같은 정치인 개념어는 스트레스에 불과

'폐렴'에는 다만 '마스크' '손 씻기' 같은 실체적 언어로 맞설 뿐

내 옆에 선 사람은 마스크를 쓰지 않았다.

아무리 손을 씻는다 해도 바이러스를 완전히 막을 수 없다.

설 연휴 때만 해도 폐렴은 사람들 화제에 없었다. 무능과 부패와 협잡이 여전히 큰 근심거리였다.

자기 일을 하려는 검사들과 못 하게 하려는 검사들의 싸움이 술자리 주제였다.

왜 싸우는지 다 알면서도 마치 모르는 척하는, 정치라는 괴물의 구린내가 무릎까지 올라와 있었다.

대답해야 마땅한 일 앞에 입 닥치고 있는 것이 정치 9단의 비열한 노하우였고

그 앞에서 하수(下手)들은 사분오열과 지리멸렬을 반복했다.

그리고 느닷없이 우한 폐렴의 세상이 되었다.

정치꾼들이 어느 밀실에서 무슨 술수를 꾸몄고 그들이 검찰청 앞에서 뭐라고 지껄였는지 아무도 관심이 없다. 오로지 바이러스로부터 나와 내 가족을 지켜야 한다. 목숨을 부지하고 볼 일인 것이다.

"이게 다 먹고살자고 하는 짓"이라는 저잣거리의 말은 고귀한 가치를 되찾았다.

얼마 전 나는 소설가 김훈의 주례사를 객의 입장에서 들을 기회가 있었다.

20대 때 자기소개란에 "나는 일체의 깃발을 혐오하는 자"라고 썼던 그는 고희를 넘기면서도 여전한 것 같았다. 그는 '생활은 영원하다'라는 제목의 주례사를 적어 와 낭독했다.

그가 써온 소설과 에세이를 관통하는 주제 중 하나에 관한 이야기였다.

그 내용은 과연 다디단 신혼에 부어주는 국간장 한 숟갈 같은 것이었다.

이제 막 같이 살기로 맹세한 젊은이들은 까맣게 모를, 그러나 조만간 반드시 알게 될 이야기였다.

그리고 우한 폐렴이 세상을 휩쓴 요즘 다시 그의 주례사를 떠올린다.

우리 사회는 최근 몇 년간 뜬구름 잡는 언어에 파묻혀 있었다.

주로 권력 쥔 자들이 내뱉은 언어들이었다.

돌이켜 보면 공연히 화가 나고 세금 내기 싫고 심지어 이민 가고 싶었던 이유도

그 언어들이 주는 스트레스 때문이었다.

김훈은 그것을 '개념어'라고 부르는데,

이를테면 정치인들이 '국민'이나 '개혁'을 말할 때

그것들은 아무런 실체 없이 말한 자의 머릿속에만 있는 개념이다.

그런 헛소리가 홍수가 되어 실제로 스트레스를 주기에 이르렀다.

그러다가 '폐렴'이란 실체적 언어와 마주쳤다.

그 실체에 맞설 수 있는 것은 '마스크 착용' '손 씻기' 같은 실체적 언어뿐이다.

피아(彼我)가 분명하다. 오로지 생활 속 실천만이 최선의 해답이다. 이것이 바로 생활의 위대함이다.

대통령은 "비상한 각오로 신종 코로나 종식에 나설 것"이라는 개념어로 말했다.

좀비처럼 퍼지는 바이러스 앞에서 그 말은 초라

했다.

인류가 1만년 전 볍씨를 심는 생활 속 혁명을 이뤘기에

오늘날 커피 마시며 스마트폰을 만지작거리는 우리가 있다.

그에 비하면 파라오의 피라미드 건설은 하나마나한 짓이었다.

파르테논 신전도 다 먹고살 만하니까 지은 것이다.

전염병 확산은 걱정스러운 일이지만 생활의 영원한 위대함을 새삼 일깨워준다.

먹고살 만하니까 하는 모든 짓은 부차적이란 사실과 함께.