입력 2020.01.18 03:00

[아무튼, 주말- 김형석의 100세 일기]

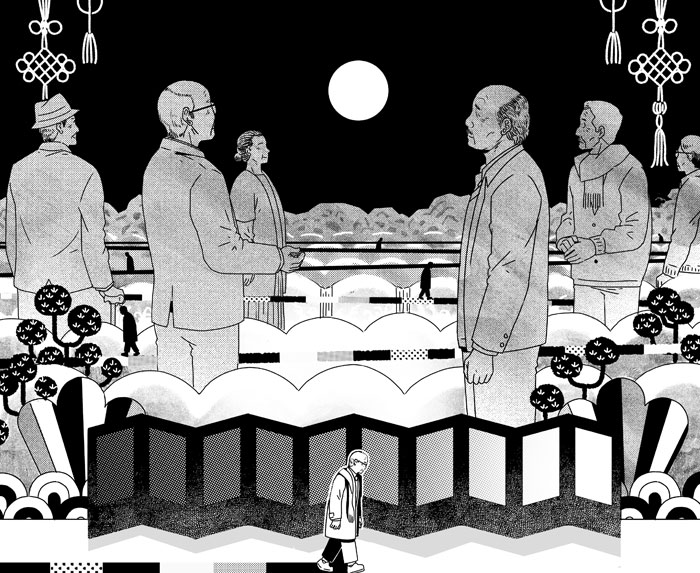

내가 어렸을 때는 설날에서 대보름까지는 연휴로 보내곤 했다.

지금 돌이켜 보아도 어려서 맞이하던 설날들이 가장 행복했던 것 같다.

설은 1년에 한 번 세뱃돈을 버는 날이었다.

돈을 줄 만한 집을 빼놓지 않고 찾아다니면 수입이 적지 않았다.

그 돈을 주머니에 넣어 꼭 쥐고 잠들곤 했다.

그 후에는 몇 십 년 동안 즐거운 설날은 별로 없었다. 돈도 생기지 않았다. 세배를 드리는 기회도 사라져갔다. 그러다가 30대 중반이 되면서 다시 한 번 세배를 드리는 기회가 찾아왔다.

그 후에는 몇 십 년 동안 즐거운 설날은 별로 없었다. 돈도 생기지 않았다. 세배를 드리는 기회도 사라져갔다. 그러다가 30대 중반이 되면서 다시 한 번 세배를 드리는 기회가 찾아왔다.

연세대학에 부임했을 때였다.

신년이 되면 30대 후배 교수들이 모여 선배 교수댁을 찾아다니면서 세배했다.

백낙준, 정석해, 최현배, 장지영, 김윤경 교수들이다.

정석해 철학과 교수댁에 갔을 때였다.

정석해 철학과 교수댁에 갔을 때였다.

함께 갔던 이군철 영문과 교수가 일부러 큰 소리로

"영감님들이 죽지도 않고 오래 살아계셔서 우리가 세배드리느라 고생한다니까"라고 말했다.

듣고 있던 정 교수는 "미안하외다. 10년만 더 찾아오세요"라면서 웃었다.

방문을 열면서 이 교수가 "세배는 드리지만 언제나 귤하고 떡국밖에 없지요?" 하며 어리광을 부렸다.

한잔할 수 있었으면 좋겠다는 애교다.

그러고는 들고 간 와인 병을 꺼냈다.

엎드려 절을 하는 사람이나 받는 이 모두가 정중한 세배를 나눴다.

그다음 차례는 가까운 곳에 사는 김윤경 선생댁이다.

그다음 차례는 가까운 곳에 사는 김윤경 선생댁이다.

김 교수는 언제나 우리를 동년배 친구같이 대해 주셨다. 국문과 후배들에게는 더욱 그랬다.

준비한 큰 수첩을 내밀면서 성함을 적어 달라고 부탁하셨다.

한 교수가 "새해부터 결석할까 봐 출석부를 내놓으십니까?" 하면서 이름을 썼다.

선생은 "새해에 좋은 계획이라도 있느냐"고 물으셨다.

그것도 한 사람씩 보시면서 정성 담은 표정이었다.

내 차례가 되었다. "새해부터는 대외활동은 좀 줄이고 강의를 비롯한 학업에만 열중하고 싶다"고 했다.

내 차례가 되었다. "새해부터는 대외활동은 좀 줄이고 강의를 비롯한 학업에만 열중하고 싶다"고 했다.

차를 마시면서 담소를 나누고 떠나오는 시간이 되었다.

대문 밖까지 따라나온 선생이 "김 교수님, 나 좀 보았으면 좋겠다"고 따로 불렀다.

다 떠난 후에

"김 선생 말씀 잘 들었는데요, 그렇게 하지 마세요.

학교 일은 물론 중하지요. 그러나 사회가 원하는 대외활동은 그분들이 진심으로 원하는 요청입니다.

다른 시간은 줄이더라도 사회 사람들이 원하는 것은 거절하지 마세요.

일제강점기를 생각해 보세요. 그것은 애국적인 봉사입니다"라고 간곡히 타이르는 것이다.

나는 선배 교수의 간청 어린 충고를 저버릴 수 없었다.

그 충고가 큰 교훈이 되었다. 그리고 다시 시작한 대학 밖 사회활동이 오늘까지 이어지고 있다.

그 충고가 큰 교훈이 되었다. 그리고 다시 시작한 대학 밖 사회활동이 오늘까지 이어지고 있다.

선생이 한글을 지키기 위해 최현배 선생님과 같이 일본 경찰에 끌려가 고문당하던 때의 얘기를

잊을 수가 없었다.

지금도 세배를 드리고 싶은 선배가 남아 있으면 얼마나 좋을까.

지금도 세배를 드리고 싶은 선배가 남아 있으면 얼마나 좋을까.

선배들이 남겨 준 교훈이 어렸을 때 세뱃돈보다 더 값지고 행복하기 때문이다.

Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com