[민주주의 군대의 첫 戰場, 마라톤]

아테네, 페르시아 제국과 충돌 - 現터키 지역 親그리스 폴리스들

페르시아의 폭정에 맞서 봉기, 아테네가 원군 보냈지만 진압돼

보복 나선 페르시아군 - 최후통첩 사절단 처형되자

2만5000명 대군 마라톤 상륙… 아테네는 1만명으로 맞서

민주주의 군대는 강했다 - 왕이 아닌 자유 지키기 위해

일치단결된 대열로 진군… 페르시아군 6400명 사살

그리스 아테네에서 마라톤으로 가는 길은 평온하다. 마라톤! 세상에는 모두가 알지만, 대부분 제대로 알지 못하는 것들이 있다. 마라톤이 그중 하나일 것이다. 누군가에게 '마라톤을 아느냐'고 묻는다면 '42.195㎞를 달리는 육상경기'란 답이 나올 가능성이 크다. '올림픽의 마지막을 장식하는 육상경기'란 답도 예상할 수 있다. 마라톤이 우리에게 그런 의미로 다가온 건 1896년, 근대 올림픽이 시작되고부터다. 그전의 마라톤은 다른 의미였다. 아테네에서 멀지 않은 곳에 있는 만(灣)인 동시에 해변이며 평원의 이름이었다. 2500년도 더 전에 마라톤 해변과 평원에서 벌어졌던 한 전투를 뜻했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기대제국 페르시아가 몰려오다

이미지 크게보기

이미지 크게보기자유를 위해 전쟁에 대비하다

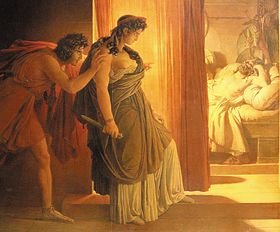

아테네는 선택의 갈림길에 섰다. 항복이냐, 전쟁이냐? 수립된 지 20년도 안 된 민주정은 갈피를 잡지 못하고 우왕좌왕했다. 그때 한 군인이 아테네에 도착했다. 밀티아데스(Miltiades, 기원전 554~489년). 아테네의 귀족으로 케르소네소스(오늘날 터키의 겔리볼루 반도)의 참주였다. 케르소네소스는 흑해를 통해 곡물을 수입하는 아테네 입장에서는 반드시 장악해야 하는 요충지였다. 밀티아데스의 가문은 페이시스트라토스 시대부터 이 지역을 지배하면서 아테네의 생명선을 지켜왔다. 페르시아가 그리스 북부를 장악하면서 밀티아데스는 참주 자리에서 쫓겨났다. 이오니아 반란을 틈타 페르시아에 반기를 들었으나 이마저 실패하자 고향 아테네로 돌아온 것이다. 아테네 시민들은 밀티아데스를 장군으로 선출했다. 비록 민주주의의 적(敵)인 참주였음에도 밀티아데스가 페르시아와 싸워본 경험 있는 유능한 장군임을 더 중요하게 평가한 것이다. 항복 대신 항전을 선택한 아테네는 최후통첩을 가져온 페르시아 사절단을 처형함으로써 배수진을 쳤다(기원전 491년).

페르시아군을 실은 대규모 선단은 기원전 490년 여름이 끝날 무렵에 왔다. 해안선이 길어 대함대가 정박하기 좋고, 바로 옆에 평원이 있어 대군이 진을 치기에 적합한 마라톤에 상륙했다. 페이시스트라토스의 아들로 한때 아테네의 참주로 군림하다 쫓겨난 히피아스가 길 안내자로 나섰기에 가능했던 탁월한 선택이었다. 페르시아 원정군은 보병 2만5000명을 중심으로 구성된 대군이었다. 그리스 세계가 한 번도 경험한 적 없는 규모였다. 아테네는 가능한 한 모든 시민을 동원했지만 9000명에 불과했다. 이웃 동맹인 플라타이아인을 합쳐도 1만명 정도였다. 아테네 입장에서는 열세였지만 물러설 수 없는, 자유와 고향 모두를 건 싸움이었다.

역사는 마라톤을 기억하리라

사실상 전쟁 국면을 주도했던 밀티아데스는 마라톤으로 나아가 아테네로 향하는 길목을 차단했다. 전투에 앞서 밀티아데스는 아테네군의 진형에 변화를 줬다. 중앙군의 수를 줄이는 대신, 좌익과 우익의 수를 늘린 것이다. 중앙군이 페르시아의 중앙을 상대로 버텨주는 동안 수적 우위를 앞세운 좌·우익이 페르시아의 좌·우익을 격파한 후 중앙군을 사방에서 포위 공격하겠다는 전술이었다. 전투는 아테네군의 선공으로 시작됐다. 아테네의 중장보병들은 방진을 유지한 채 빠르게 진격했다. 역사적 순간이었다. 민주주의 시민들로 구성된 군대가 자신들의 자유를 지키려고 처음으로 전진한 것이다. 헤로도토스에 따르면 페르시아인들은 그런 아테네인들을 보면서 '전멸하고 싶어 발광한다'고 비웃었지만 결과는 달랐다. 페르시아 경장보병은 온 힘으로 내달려 부딪는 아테네 중장보병의 압력을 버텨내지 못했다. 페르시아의 전열은 무너졌고, 해안가에 정박한 함대를 향해 무질서하게 도망쳤다. 페르시아는 6400명을 잃었다. 아테네의 전사자는 192명에 불과했다. 미미했던 아테네의 일방적 승리였다. 기원전 490년 9월의 어느 날이었다.

아테네인들은 이때 전사한 192명의 시신을 모아 하나의 무덤에 합장했다. 바로 내 눈앞에 있는 마라톤 고분이다. 세상에서 가장 가치 있는 무덤 중 하나다. 이곳에 묻힌 용사들은 마라톤 전투 이전에 그 어떤 군대도 가져보지 못한 일체감에 한껏 고양됐던 군대의 일원이었다. 그들은 마라톤 전투에 임해 같은 생각을 했을 것이다. '나는 노예가 아닌 자유인으로, 명령이 아니라 나의 의지로, 왕을 지키기 위해서가 아니라 내 가족을 지키기 위해서 이 자리에 섰다.' 그렇다. 그들 모두는 군인인 동시에 시민이었다. 무엇보다 자유인이었다. 이들 덕분에 태어난 지 20년밖에 안 된 민주주의가 살아남았다. 이들 덕분에 민주주의 군대가 그 어떤 전체주의의 군대보다 강할 수 있다는 첫 번째 선례가 남겨졌다. 그런 의미에서 내게 이 마라톤 고분은 이집트의 피라미드보다 크고 높다.

[마라톤 전투 참전은 아테네인의 최고 영광]

3대 비극 작가 아이스킬로스, 묘비명에 참전 사실만 기록

'이 무덤 속에 에우리포리온의 아들인 아테네인이 누워 있네. 마라톤의 숲과 거기에 진군한 페르시아의 군대가 그의 용기를 증언하리라.'

2세기에 활약한 그리스의 여행가이자 지리학자인 파우사니아스(Pausanias)가 자신의 책 '그리스 안내'에 남긴 한 아테네인의 묘비명이다. 묘비명은 한 인간의 삶에 대한 총체적 평가다. 이 사람은 마라톤 전투 참전을 자신의 일생 중 가장 가치 있고 영광스러웠던 순간으로 꼽았다. 이 사람은 누구일까? 아이스킬로스다. 그리스 3대