⊙ 포퓰리즘, 허위의식과 질투의 만남… ‘속이려는’ 정치인과 ‘속으려는’ 대중의 합작품

⊙ “민중을 거스르면 민중의 손에 망하고, 민중을 따르면 민중과 함께 망한다”(플루타르코스 영웅전)

⊙ 소득주도 성장, 적폐청산, 反日종족주의 내세우는 문재인의 포퓰리즘

⊙ “기억하라. 민주주의는 결코 오래가지 않는다. 낭비하고, 탈진해서 스스로를 죽인다”(존 애덤스)

⊙ “민중을 거스르면 민중의 손에 망하고, 민중을 따르면 민중과 함께 망한다”(플루타르코스 영웅전)

⊙ 소득주도 성장, 적폐청산, 反日종족주의 내세우는 문재인의 포퓰리즘

⊙ “기억하라. 민주주의는 결코 오래가지 않는다. 낭비하고, 탈진해서 스스로를 죽인다”(존 애덤스)

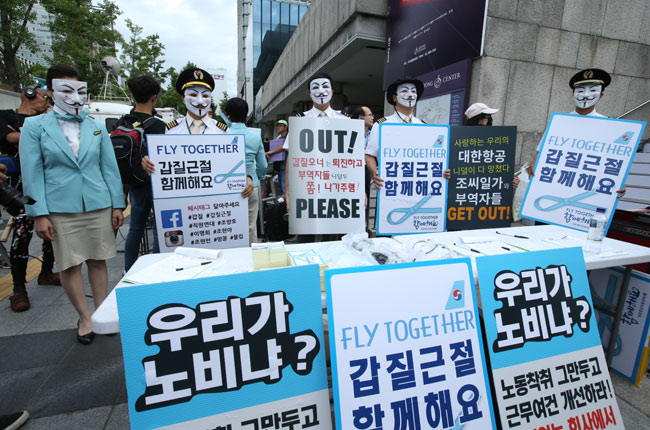

- 2018년 7월 6일 서울세종문화회관 앞 계단에서 열린

- ‘아시아나항공 노 밀(No Meal) 사태 책임 경영진 규탄 문화제’.

- 포퓰리즘은 허위의식과 질투의 만남이다.

옛 중국 전국시대(戰國時代) 송(宋)나라에 저공(狙公)이라는 사람이 있었다.

그는 원숭이를 많이 기르는데 먹이 주기에 어려움이 생겼다. 그래서 원숭이들을 불러 모아

“이제부터 아침에 도토리를 세 개 주고 저녁에 네 개(朝三暮四)를 주겠다”고 했다.

그러자 원숭이들은 모두 화를 냈다. 그래서 저공은

“그러면 아침에 네 개 주고 저녁에 세 개(朝四暮三)를 주겠다”고 하자 원숭이들은 모두 기뻐했다.

당장의 이익에 급급해하는 어리석음에 대한 고사성어 조삼모사(朝三暮四)의 유래다.

당장의 이익에 급급해하는 어리석음에 대한 고사성어 조삼모사(朝三暮四)의 유래다.

그런데 언젠가부터 색다른 해석도 꽤 유행이다.

먼저 챙길 만큼 챙기는 게 결코 어리석은 게 아니라는 것이다.

통념을 따라가는 진부함에 머물지 않으려는 것인데, 색다른 음미가 무의미하진 않겠다.

하나 총량(總量)이 고정돼 있다면 먼저 더 챙긴다 해서 나중에 더 챙길 방법은 없다.

정부의 재정규모와 복지의 관계는 확실히 그러하다.

정부의 재정규모와 복지의 관계는 확실히 그러하다.

재정규모가 한정돼 있는데 당장 복지의 몫을 늘리면 다음에는 그 몫을 유지할 수 없음은

고등수학도 아닌 산수다.

복지의 몫을 늘려나가려면 그것을 제공할 수 있는 재정의 총량을 키워야 한다.

그렇게 되면 비율은 그대로라도 주어지는 몫은 점차 커진다.

그런데 여기서 또 조삼모사적 갈림이 있다.

우선 더 가진 자들에게서 더 많이 거둬들이는 것이다. 부자증세(富者增稅)다.

우선 더 가진 자들에게서 더 많이 거둬들이는 것이다. 부자증세(富者增稅)다.

그런데 이렇게 되면 또 거기서 멈춘다.

더 가진 부자가 부를 계속 더 증대시켜 나갈 수 없다면 세율(稅率)을 올려본들 거기까지다.

다른 방법이 있다. 경제의 총량을 키우는 것이다. 즉 경제성장이다.

다른 방법이 있다. 경제의 총량을 키우는 것이다. 즉 경제성장이다.

이를 위해 가진 자들이 투자를 더 하도록 한다. 부자증투(富者增投), 즉 투자(投資) 증대다.

이렇게 되면 우선 일자리부터 늘어난다. 일자리만 한 복지가 달리 없음은 긴 설명이 필요치 않다.

그리고 투자로 더 벌어들인 부자는 세율을 올리지 않아도 세금을 더 내게 된다.

그러면 당연히 정부 재정은 더 커지고 복지의 몫도 더 커진다. 그게 경제성장의 힘이다.

비율을 올리지 않아도 총량이 커지면 배분의 몫도 커지게 되는 건

약간의 합리성만 가져도 헤아리는 게 어렵지 않다. 그런데 그 ‘약간’이 쉽지 않다.

인간의 합리성은 종종 감정의 돌부리에 걸린다.

소위 부의 분배와 같은 문제에선 특히 더 그렇다.

富의 再분배는 ‘위장된 질시’

富의 再분배는 ‘위장된 질시’

|

《프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신》의 저자 막스 베버. |

복지라고 하지만 그 아래에 깔려 있는 심리는

단순히 어려운 사람의 어려움을 덜어준다는 것만이 아니다. 더 많이 가진 쪽을 좀 털어야 한다는 심리가 있다.

공평의 심리라 하지만 사실 이건 위장된 질시(嫉視)다.

그럴듯하게는 이른바 ‘부의 재(再)분배’라 한다.

그러나 따지자면 개인이 애써 벌어들인 부를

그러나 따지자면 개인이 애써 벌어들인 부를

누군가가 재분배 운운하는 건 발상부터가 이상하다.

스스로 자선(慈善)으로 내놓는다면 모를까

당사자가 아닌 쪽에서 내놓으라 하는 건

사실은 뺏는 것이다.

그런데 이게 언젠가부터 마땅히 그래야 하는

사회적 정의(正義)가 돼버렸다.

뿌리가 있다. 부를 착취와 수탈의 결과로 보는 시각이다. 그 입장에선 부는 부도덕(不道德)의 증명이다.

뿌리가 있다. 부를 착취와 수탈의 결과로 보는 시각이다. 그 입장에선 부는 부도덕(不道德)의 증명이다.

급진적인 부류들은 그래서 부를 몰수해야 한다고까지 했다. 마르크스 등이 그랬다.

상대적으로 온건한 부류들도 있기는 했다.

하지만 그들도 부는 공적(公的) 권력이 나서서 적극적으로 재분배해야 하는 것으로 보았다.

늘 그랬던 건 아니다. 막스 베버는 《프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신》에서

늘 그랬던 건 아니다. 막스 베버는 《프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신》에서

“부의 성취를 긍정하는 게 근대 자본주의의 정신적 동력(動力)이었다”고 했다.

땀 흘려 쌓은 부는 신앙의 진실성을 보여주는 증표이며 신(神)의 예정된 구원을 확인하는 증명이었다.

상행위(商行爲)를 통한 이윤 추구도 결코 부정적으로 간주되지 않았다.

그 때문에 자본이 축적되고 축적된 자본은 경제를 더 크게 성장시키는 힘을 발휘할 수 있었다.

이 같은 정신이 힘을 발휘하는 동안은 부에 대한 관점은 재분배보다는 성취가 우선이었다.

어느 시대 어느 곳에서든 부, 특히 부자에 대해선 양가(兩價)감정이 있다.

어느 시대 어느 곳에서든 부, 특히 부자에 대해선 양가(兩價)감정이 있다.

선망의 대상임과 동시에 질시의 대상이기도 하다.

근대 자본주의는 부에 대해 존경으로 시작했다.

하지만 어느 때인가부터 부는 더 이상 존경의 대상이 아니라 다루어야 할 문젯거리가 되었다.

부정적 인식을 부추기는 주의·주장이 인간의 본성에 내재된 질시의 감정과 만났다.

그러면서 본질적으로는 질시에 지나지 않는 감정이 정당한 사회의식처럼 행세하게 되었다.

포퓰리즘은 마약이다

배려는 고마운 것이고, 공짜가 당당하지 않다는 것은 누구나 안다.

포퓰리즘은 마약이다

배려는 고마운 것이고, 공짜가 당당하지 않다는 것은 누구나 안다.

그러나 인간은 그 멋쩍음을 가려주는 논리를 제공받게 되면 더 이상 부끄러움을 갖지 않게 된다.

급기야 배려를 권리(權利)로 알게 되고, 공짜를 원래 소유인 듯 여기게 된다.

사적(私的) 자선으로 주어지는 것도 그렇게 여기기 십상인 게 인간이다.

그런데 당연한 듯 공적 제도의 모습으로 공짜 퍼주기를 들이밀면 인간은 말하자면 뻔뻔해지게 된다.

포퓰리즘은 바로 그런 심리를 기반으로 작동한다.

포퓰리즘은 바로 그런 심리를 기반으로 작동한다.

물론 포퓰리즘은 경제적 계기에만 국한된 문제는 아니다.

때로는 엘리트층 그리고 외국인, 다른 인종, 다른 종교를 향해서도 일어난다.

그러나 작동기제는 동일하다. 원망의 대상을 설정하고 거기에 유혹을 더하는 것이다.

경제적 포퓰리즘은 그 작동의 본질뿐만 아니라 결말도 전형적으로 보여준다.

대중의 시대, 권력을 노리는 자들은 늘 대중의 심리를 살핀다.

대중의 시대, 권력을 노리는 자들은 늘 대중의 심리를 살핀다.

부자를 옹호하는 건 인기 없는 짓이고, 반대로 부자를 질타하는 건 인기를 끈다.

정치꾼이 이런 감정을 놓칠 리 없다.

질시가 선망을 압도한 앞에서 선동의 손을 흔든다.

여기에 더 많은 선동을 위한 또 하나의 술책을 더한다.

유혹, 퍼주기의 유혹이다.

포퓰리즘에서 질시와 유혹은 늘 ‘더불어’ 간다.

포퓰리즘에서 질시와 유혹은 늘 ‘더불어’ 간다.

가진 자에 대한 원망을 부채질하고 거기에 퍼주기의 유혹을 더하면, 선동은 막강한 힘을 갖게 된다.

그리고 여기에 그것을 당연시하게 하는 논리와 명분을 제공하면 심지어 당당하게 여기게 된다.

성취에 대한 존경 따위는 이제 웃기는 얘기가 된다.

성취에 대한 존경 따위는 이제 웃기는 얘기가 된다.

가진 자는 내가 가져야 할 것을 빼앗아서 갖고 있는 악당일 뿐이다.

그래서 그 악당을 공격하는 건 더 이상 질시가 아니라 마땅한 저항이고

그들의 것을 돌려받는 것은 정의가 된다.

여기에 이르면 되돌아가기 힘들다. 돌이키기 힘든 타락이다.

이미 한국 사회에는 그런 행태가 만연(蔓延)해 있다.

재벌에는 욕하지만 재벌 기업에는 취직하고 싶어 한다.

재벌에는 욕하지만 재벌 기업에는 취직하고 싶어 한다.

땀을 비웃는 ‘노력충(蟲)’이라는 말과 ‘헬(hell)조선’이라는 언사가 유행을 탄다.

남 탓 나라 탓이 만연하고 ‘뜯어먹기’가 ‘경제정의’라는 이름으로 행세를 한다.

비용과 세금을 누가 낼지는 묻지도 따지지도 않은 채 너도 나도 ‘여하튼 더 많은 복지’를 외친다.

‘청년구직활동지원금’으로 에어컨과 한약, 닌텐도 게임기를 구매하고,

문신 제거도 하고 컴퓨터 메모리 구매, 충치 치료비, 영양제 구입비로 쓴 사례도 있다.

이것을 뭐라 할 것인가?

개인이든 집단이든 길든 타락은 회복이 힘들다. 잘못임을 알아도 그렇다. 중독이기 때문이다.

개인이든 집단이든 길든 타락은 회복이 힘들다. 잘못임을 알아도 그렇다. 중독이기 때문이다.

질시를 부추겨 스스로를 합리화하게 하고 거기에 부어지는 퍼주기는 일종의 마약이다.

포퓰리즘은 마약이다.

‘속이려는 자’와 ‘속으려는 자’

‘속이려는 자’와 ‘속으려는 자’

|

| 영국의 보수주의 철학자 마이클 오크숏. |

인간은 대중으로 존재할 때는

결코 합리적 존재가 아니다.

인간은 개인일 때는 성찰(省察)을 하지만

대중일 때는 감성에 휩쓸리기 일쑤다.

그래서 합리적 제안만으로는 대중을 사로잡지 못한다. 포장이 필요하다.

그런데 권력만을 노리는 자들이 몰두하는 건

언제나 알맹이보다 포장이다.

그들에겐 알맹이는 중요치 않다.

알맹이 없는 포장으로 사람을 현혹하는 자를

사기꾼이라 한다.

현대 대중정치의 시대,

그런 정치적 사기꾼들이 이제 횡행한다.

‘좋아 보이는’ 것과 ‘진짜 좋은’ 것은 다르다.

‘좋아 보이는’ 것과 ‘진짜 좋은’ 것은 다르다.

그러나 선동꾼에겐

진짜 좋은 것을 제공하기 위한 고뇌는 중요하지 않다.

그저 눈길을 끌 수 있는 ‘좋아 보이는’ 것이면 충분하다.

알맹이가 하찮아도 상관없다. 확인에는 시간이 걸리며, 설사 들켰다 해도 문제가 아니다.

또 다른 ‘좋아 보이는’ 포장물로 눈길을 끌면 되기 때문이다.

속이려는 자들만큼 속는 걸 마다하지 않는 자들이 있다.

속이려는 자들만큼 속는 걸 마다하지 않는 자들이 있다.

그게 선동꾼의 사기가 통하는 이유다.

개인적으로는 포퓰리즘 선동의 허무맹랑함을 간파할 수 있다.

그러나 함께 속는 것이라면 나만 손해 보는 게 아니라 괜찮다는 심리가 작동한다.

집단 심리는 그래서 개인적 책임의 긴장보다 편하다.

책임 있는 개인은 그만큼 어렵다.

‘개인(個人)’은 중세(中世)의 해체와 함께 등장한 새로운 성격의 인간이다.

‘개인(個人)’은 중세(中世)의 해체와 함께 등장한 새로운 성격의 인간이다.

자신의 삶에 대한 자율적 책임의 인간형이다.

근대 자유민주 체제의 건강성은 그러한 각성된 개인을 전제로 한다.

그러나 만사가 다 그렇듯 그림자가 있다.

속박에서 풀려난 것은 건강한 개인만이 아니다.

정반대의 부정적 성향의 ‘다중(多衆)’이라는 존재 또한 풀려나왔다.

영국의 보수주의 정치철학자 마이클 오크숏(Michael Oakeshott)은 이런 다중을 일컬어

영국의 보수주의 정치철학자 마이클 오크숏(Michael Oakeshott)은 이런 다중을 일컬어

‘되다 만 개인들(individuals manqus)’이라 했다.

책임을 질 의지가 없어 새로운 상황에 뒤처졌으면서도

‘시기, 질투, 적의’를 가진 채 무리가 된 존재라는 것이다.

19세기 말 보통선거권이 확립되면서 그 문제점에도 불구하고 ‘대중’의 압력이 본격화되기 시작했다.

19세기 말 보통선거권이 확립되면서 그 문제점에도 불구하고 ‘대중’의 압력이 본격화되기 시작했다.

보통선거와 대중의 시대, 이제 권력이란 결국 숫자의 힘이 되었다.

그리하여 정부도 ‘그저 수(數)의 권위’에 의존하게 되었다고 오크숏은 지적한다.

옳고 그름은 ‘쪽수’에 달려 있는 게 아니다.

옳고 그름은 ‘쪽수’에 달려 있는 게 아니다.

그래서 정치지도자는 때때로 여론과도 맞설 수 있어야 한다. 하지만 이건 말처럼 쉬운 게 아니다.

2000여 년 전 고대(古代) 그리스 작가 플루타르코스는 《영웅전》에서

“민중을 거스르면 민중의 손에 망하고, 민중을 따르면 민중과 함께 망한다”고 갈파했다.

그 시대는 보통선거의 시대도 아니었다.

오늘날은 어떨 것인가?

포퓰리즘은 바로 이런 약점을 기반으로 발호한다.

포퓰리즘은 민주주의에 내재돼 있는 약점의 발현

‘포퓰리즘(populism)’은 영어 ‘people’을 뜻하는 라틴어 ‘populus’에서 파생된 용어다.

포퓰리즘은 민주주의에 내재돼 있는 약점의 발현

‘포퓰리즘(populism)’은 영어 ‘people’을 뜻하는 라틴어 ‘populus’에서 파생된 용어다.

포퓰리즘은 직역하면 ‘대중주의’ ‘민중주의’다.

그런데 ‘민주주의’를 뜻하는 그리스어 ‘democracy’의 ‘demos’도 ‘populus’와 같은 뜻이다.

‘democracy’는 정확히 이념으로서의 주의(主義·ism)가 아닌 정치적 형식으로서의 민주정체(民主政體)다. 그 민주정이 주의로 이해되기 시작하면 일탈과 폭주(暴走)의 깃발이 될 수 있다.

포퓰리즘이 바로 그런 것이다. 주의의 행세를 하는 민주의 행태가 포퓰리즘이다.

그래서 어떤 점에서 포퓰리즘은 민주주의에 내재돼 있는 약점의 발현이다.

그래서 어떤 점에서 포퓰리즘은 민주주의에 내재돼 있는 약점의 발현이다.

독일을 파탄으로 끌고 간 히틀러도 바이마르공화국 민주주의의 합법적 절차를 거쳐 등장했다.

현재 포퓰리즘적 파탄의 대표적 보기가 돼 있는 베네수엘라의 차베스도 그랬다.

베네수엘라 이전의 아르헨티나의 페론도 마찬가지다.

그의 정치적 무기도 후대(後代)의 차베스와 마찬가지로 퍼주기였다.

페론은 그렇게 하여 한때 1인당 국민소득 세계 6위, 총교역량 세계 10위권이던 나라를 완전히 망가뜨려

만성적 국가부도 상태로 전락시켜 버렸다.

이 모든 경우는 반(反)민주 독재로 인한 게 아니었다.

이 모든 경우는 반(反)민주 독재로 인한 게 아니었다.

민주주의 속에서 포퓰리즘이 발호하여 파탄으로 향했다.

그러면서 정치도 거꾸로 독재를 향해 갔다.

포퓰리즘이 민주주의도 죽인 것이다.

그런데 포퓰리즘의 DNA는 민주주의에 내재된 것이었으니 결국 민주주의의 자살(自殺)이었다.

남의 나라 얘기만이 아니다. 지금 한국도 그런 징조다.

남의 나라 얘기만이 아니다. 지금 한국도 그런 징조다.

문재인(文在寅) 정권의 행태는 예의 포퓰리즘의 경우를 빼다 박았다.

‘적폐청산’이라는 구호로 적대적 타자(他者)를 설정하고 ‘소주성(소득주도성장)’ 같은 퍼주기를 밀어붙인다.

대외적으로도 끝없는 반일(反日)선동으로 싸구려 종족주의(種族主義)를 정략적(政略的)으로 활용한다.

이미 현실화하고 있는 부작용에도 아랑곳없다.

한국이 스스로 국가 자살로 향하고 있다는 말까지 나오고 있다.

金大中과 朴正熙

金大中과 朴正熙

|

| 1971년 대선에서 김대중 후보는 ‘대중경제’라는 이름의 포퓰리즘을 앞세웠다. |

이 같은 난행(亂行)은 문재인 정권에 의해 갑작스레 나타난 것만은 아니다.

돌이켜보면 ‘87년 체제’ 이후 30여 년이 흐르는 동안

사회 전반이 서서히 포퓰리즘 행태에 잠식당해온 과정이었다.

명색이 우파(右派)정권들도 그냥 따라갔으니 우파의 무능·무책임의 문제도 있다.

하지만 그게 전부도 아니다. 뿌리는 더 오래됐다.

하지만 그게 전부도 아니다. 뿌리는 더 오래됐다.

문재인 정권은 김대중(金大中) 정권을 1987년 이후 ‘민주정권 1기’라 했다.

김대중의 경우를 보면 한국의 이른바 민주진영의 본성이 포퓰리즘임을 확인하게 된다.

1971년 4월 대선(大選)을 앞두고 김대중은 《김대중씨의 대중경제 100문 100답》이라는 책을 출간했다. 그리고 ‘대중경제’를 경제정책의 전면에 내걸었다.

1971년 4월 대선(大選)을 앞두고 김대중은 《김대중씨의 대중경제 100문 100답》이라는 책을 출간했다. 그리고 ‘대중경제’를 경제정책의 전면에 내걸었다.

박정희(朴正熙)의 수출주도형 경제개발 정책을 중단하고

대기업이 아닌 농업과 중소기업 우선의 정책을 펴자는 것이었다.

만약 한국 경제가 그 노선대로 갔다. 어떻게 되었을까?

만약 한국 경제가 그 노선대로 갔다. 어떻게 되었을까?

김대중의 당시 장충단공원 연설에는 다음과 같은 대목이 있다.

“건설이라는 것은 국민 전체가 잘살기 위해서 하는 것이요,

“건설이라는 것은 국민 전체가 잘살기 위해서 하는 것이요,

나라의 경제의 혜택이 마치 우산살 퍼지듯이 모든 국민에게 고르게 퍼져나갈 때,

그 경제건설은 잘 된단 말이요.

그러기 때문에 세종대왕 시대가 성군(聖君)의 시대라는 것은

그 당시에는 고속도로도 없었고 울산공업단지도 없었지만, 우리가 성군의 시대라는 것은,

비록 그 시대에는 무명베옷을 입고 산천지를 걸어 다녔지만, 국가의 혜택이 고르게 분배되었던 것이오.”

전형적인 포퓰리즘이다.

전형적인 포퓰리즘이다.

만약 그가 당선되어 그렇게 갔다면 분배는 어땠을지 몰라도 한국인들은 그 덕분에

‘고속도로도 없고 울산공업단지도 없는’ 나라에서

‘무명베옷을 입고 산천지를 걸어 다니는’ 삶을 살게 되었을 것이다.

그리고 김대중은 페론에 비견되는 포퓰리스트의 한 전형으로 역사 속에 이름을 남기게 되었을 것이다.

그러나 김대중은 당시 당선이 되지 못했고, 그래서 그렇게 이름 남길 기회를 갖지 못했다.

그러나 김대중은 당시 당선이 되지 못했고, 그래서 그렇게 이름 남길 기회를 갖지 못했다.

그리고 그 대목은 녹취록에서는 확인할 수 있어도 그의 자서전에 실린 연설문에서는 찾을 수 없다.

페론처럼 기억되고 싶지는 않았을 것이다.

하지만 돌이켜보면 지금 문재인 정권의 포퓰리즘적 정책의 뿌리가

기실은 당시 김대중의 ‘대중경제론’임을 알 수 있다.

박정희는 정확히 그런 포퓰리즘의 반대편에 있었다.

박정희는 정확히 그런 포퓰리즘의 반대편에 있었다.

포퓰리즘의 문제점이라는 점에서 보면 박정희의 진정 훌륭한 면모는

인기영합을 추구하지 않고 값싼 포퓰리즘과 정면대결의 길을 선택한 것이라 할 수 있다.

‘한강의 기적’으로 일컬어지는 한국의 기적적 경제발전은 그래서 가능했다.

지식인의 허위의식

지식인의 허위의식

|

| 지식인의 허위의식을 지적한 조지프 슘페터. |

하지만 당시 한국의 소위 비판적 지식인들은

박정희를 이해하지 못했다.

그들은 자신들이 알고 있는 수준에서

박정희의 경제정책도 정치도 시종 비난했다.

그러나 그것은 그들의 한계였을 뿐이다.

조지프 알로이스 슘페터(Joseph Alois Schumpeter)가 《자본주의, 사회주의, 민주주의》(1942)에서 짚은

지식인의 문제는

한국 경우에 비추어도 그대로 통렬한 지적이다.

슘페터는 자본주의의 역동성(力動性)은 긍정했지만,

슘페터는 자본주의의 역동성(力動性)은 긍정했지만,

그 운명에 대해선 비관적이었다.

그가 주목한 것은

자본주의 체제 지식인 계층의 문제점이었다.

‘자본주의의 진정한 자기 파괴적 경향은 지식인 계층의 끝없는 확대’라는 게 그의 지적이었다.

지식인들은 체질적으로 자본주의 체제에 대해 비판적이기 일쑤인데,

이 같은 속성을 지닌 자들이 자본주의의 발전과 함께 계속 확대된다는 것이었다.

슘페터에 의하면 “지식인들은 필연적으로 자본주의 사회의 토대를 잠식하는 역할을 수행한다”. 왜냐하면 “지식인은 비판으로 먹고살며, 그의 모든 지위는 비판을 얼마나 따끔하게 쏘아대는가에 달려 있기 때문이다” “지식인이 인정받게 되는 주된 기회는

슘페터에 의하면 “지식인들은 필연적으로 자본주의 사회의 토대를 잠식하는 역할을 수행한다”. 왜냐하면 “지식인은 비판으로 먹고살며, 그의 모든 지위는 비판을 얼마나 따끔하게 쏘아대는가에 달려 있기 때문이다” “지식인이 인정받게 되는 주된 기회는

현실적으로든 잠재적으로든 훼방꾼으로서의 가치가 있느냐에 달려 있다”

“지식인들이 다른 자들과 구분되는 특징의 하나는 실제 업무에 직접적인 책임을 지지 않는다는 것이다”. 책임지지 않기 때문에 안심하고 떠들어대는 ‘무책임한 훼방꾼’이라는 얘기다.

슘페터의 지적은 레몽 아롱(Raymond Aron)이 《지식인의 아편》(1955)에서 매섭게 질타한

슘페터의 지적은 레몽 아롱(Raymond Aron)이 《지식인의 아편》(1955)에서 매섭게 질타한

좌파 지식인의 허위의식의 문제와 다르지 않다.

자본주의가 위험에 처하게 되는 것은

그 같은 허위의식의 아편에 빠진 ‘무책임한 먹물’들의 증가를 제대로 제압하지 못하기 때문이라는 것이다.

슘페터는 아울러 민주주의 항목에서 포퓰리즘에 대한 비판도 덧붙였다.

자본주의는 경제적인 면에서는 성공적이지만

결국 그렇게 지식인의 허위의식과 민주주의의 포퓰리즘적 타락으로 인해

사회적 정치적 면에서 위험에 처한다는 얘기다.

“자살하지 않는 민주주의는 없다”

박정희 시대의 지식인들, 그리고 지금도 행세를 하는 한국의 갖은 비판적 지식인들은

“자살하지 않는 민주주의는 없다”

박정희 시대의 지식인들, 그리고 지금도 행세를 하는 한국의 갖은 비판적 지식인들은

슘페터가 지적하는 그런 ‘무책임한 훼방꾼’의 경우와 얼마나 다른가?

“기억하라. 민주주의는 결코 오래가지 않는다. 낭비하고, 탈진해서 스스로를 죽인다.

“기억하라. 민주주의는 결코 오래가지 않는다. 낭비하고, 탈진해서 스스로를 죽인다.

지금까지 자살하지 않은 민주주의는 그 어디에도 없다.”

200여 년 전인 1814년, 미국 제2대 대통령 존 애덤스(John Adams・1735~1826)의 경고다.

지식인의 허위의식과 대중의 어리석음이 만나면 확실히 그렇게 된다.

200여 년 전인 1814년, 미국 제2대 대통령 존 애덤스(John Adams・1735~1826)의 경고다.

지식인의 허위의식과 대중의 어리석음이 만나면 확실히 그렇게 된다.

경제도 죽고 결국에는 민주주의도 사망한다.

물론 최종적으로 그 방아쇠를 당기는 건 포퓰리즘 정치가다.

지금 한국의 경우는 어떠한가?⊙