조선 후기 어부 및 능로군(能櫓軍)*이었다고 전해지는 안용복은 민간외교가로도 활약했다.

그는 울릉도에 배를 타고 나갔다가 일본 어선이 조선의 바다에 침범해 들어와 고기잡이를 하는 것을 보고

일본 어선을 문책했다.

일본으로 납치되었다가 돌아오기도 했지만 이에 굴하지 않고 이후에 일본에 가서 사과를 받고 돌아왔다.

두 차례에 걸쳐 일본을 오가며 일본 막부로부터 '울릉도와 독도는 조선의 것'이라는 내용이 담긴 외교 문서를 받아냈지만, 조선에서 형벌을 받고 귀양살이를 하는 등 제대로 된 대우를 받지 못했다.

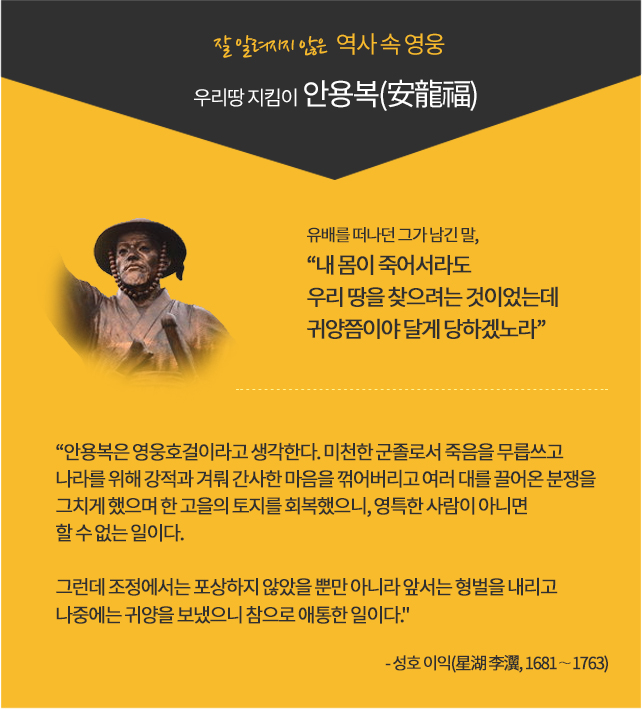

안용복, 키워드로 보는 이야기

그는 어부 출신으로 알려졌으나 이와 함께 사노비였다는 자료도 있다.

지금까지 전해지는 자료들에 따르면, 위와 같은 신분이었던 안용복은 숙종 때 동래부 좌천동 출신으로

"그가 없었다면 필시 울릉도는 왜에 점거되었을 것"

일본인들이 독도를 포함한 울릉도를 탐낸 역사는 기록상으로만 봐도 600년이 넘는다.

태종 7년(1407년) 대마도 족장 종정무(宗貞茂)는 사람을 보내

대마도 사람들이 울릉도로 옮겨가 살 수 있도록 해달라고 조선 조정에 요청했다.

물론 조정에서는 일언지하에 거절했다.

이후에도 주로 대마도 사람들이 중심이 된 일본 어부들이 종종 울릉도에 출몰해 노략질을 하기도 하면서

울릉도에 머물다 가는 일이 있었다.

광해군 6년(1614년) 비변사에서는

"대마도 족장이 사신을 보내 자기 사람들이 울릉도에 옮겨가 살도록 해달라는 청을 해왔다"며

"울릉도가 우리나라에 속해 있음은 '여지승람'에도 명확하게 나와 있으니

족장으로 하여금 그 원칙을 준수토록 해야 합니다"고 광해군에게 보고했다.

이렇게 해서 예조에서는 외교문서를 통해 이 점을 대마도 족장에게 엄중하게 경고했다.

이런 엉거주춤한 상황이 조선시대 내내 지속됐다.

만일 숙종 때 안용복이라는 인물이 나타나지 않았으면

울릉도와 독도는 어영부영하다가 일본의 손에 넘어갈 수도 있었다.

"울릉도는 우리 땅" 주장하다가 일본에 납치됐지만

숙종 19년(1693년) 여름, 경상도 동래부 수군 소속으로 노를 젓는 노군(櫓軍) 안용복은

표류 끝에 울릉도에 도착했다.

그곳에는 일본 배 7척이 와서 고기잡이를 하며 울릉도가 자기네 땅이라고 주장했다.

"울릉도는 우리 땅"이라고 맞섰던 안용복은 일본인들에게 납치돼

오랑도(五浪島)를 거쳐 백기주도라는 섬에 끌려갔다.

백기주도의 도주(島主)를 만난 안용복은

"울릉도는 조선 땅이다. 조선은 가깝고 일본은 멀다"며 자신을 풀어줄 것을 요구했다.

도주는 안용복의 말이 맞다고 생각하고서 에도막부(江戶幕府)*에 이 같은 사실을 보고했고

막부에서는 안용복을 풀어주고 "앞으로 일본인은 더 이상 울릉도에 들어가서는 안 된다"는 금령(禁令)까지

내렸다.

일본의 감금 이후, 조선에서도 감옥살이…

日 재방문해 '침범치 않겠다' 약속 받아내

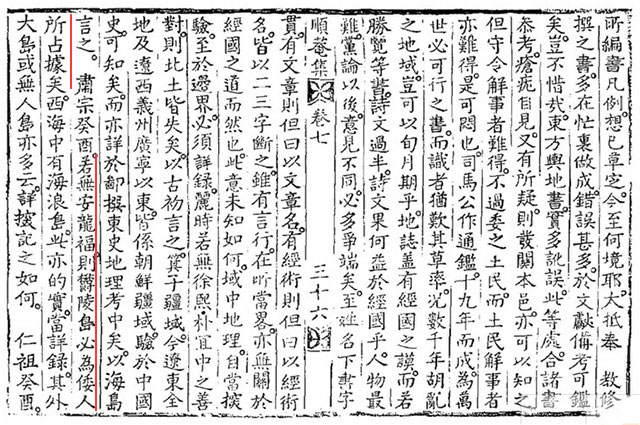

그런데 귀국하던 안용복은 대마도 족장에게 감금당했고 금령이 담긴 막부의 문건도 빼앗겼다.

50일 동안 대마도에 억류돼 있던 안용복은 동래부 왜관으로 넘겨졌고

여기서도 40여 일간 억류돼 있어야 했다.

그런데 황당하게도 왜관에서 풀려난 안용복이 동래부사를 찾아가 전말을 털어놓자

'다른 나라 국경을 범했다'며 안용복을 2년 동안 감옥에 넣어버렸다.

옥중생활 2년은 오히려 안용복의 국토수호 의지를 더욱 다지는 기간이었다.

숙종 21년 여름, 출옥한 그는 떠돌이 중 5명과 사공 5명을 규합해 울릉도로 향했다.

그들이 울릉도에 도착했을 때 마침 일본인들이 고기잡이를 위해 울릉도로 들어왔다.

싸움 끝에 일본인들이 도망치자 안용복 일행은 끝까지 추격했다.

(안용복과 함께 울릉도 수호에 나섰던 '떠돌이 중' 5인은 뇌헌, 승담, 연습, 영률, 단책이고,

사공 5인은 유일부, 유봉석, 이인성, 김성길, 김순립이다.)

이렇게 해서 백기주도에 다시 들어간 안용복은 스스로 '울릉도 수포장(搜捕將)'을 자처했다.

안용복은 다시 만난 도주(島主)에게 그간의 상황을 세세하게 설명한 다음

다시는 울릉도를 침범치 않겠다는 약속을 받아냈다.

그리고 그해 가을 강원도 양양으로 귀국했다.

강원도관찰사가 안용복의 보고 내용을 조정에 올렸다.

그를 기다린 것은 상이 아니라 중형이었다.

졸지에 안용복 일행은 체포돼 한양으로 압송됐다.

조정에서는 안용복 일행이 불필요한 국경문제를 야기했다며 참형을 시키려 했다.

다행히 1682년 통신사로 일본을 다녀온 바 있는 정승 윤지완이 나서 막아주었다.

"그동안 대마도 족장의 농간에 놀아났는데 안용복으로 인해 막부와 직접 통할 수 있는 길이 생겼으니

안용복의 공이다."

그러나 결국 안용복은 목숨만 겨우 건진 채 귀양을 가야 했다.

울릉도에 대한 조선 조정의 무관심은 그 이후에도 크게 개선되지 않았다.

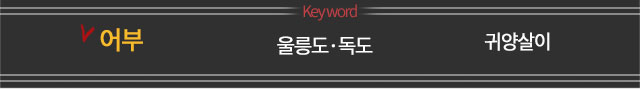

영조 45년(1769년) 10월 사도세자의 장인이기도 한 영의정 홍봉한이 울릉도 문제와 관련해 올린 글은

의미심장하다.

"우리나라의 문헌이 부족하여 지금 울릉도의 일에 있어 고증(考證)할 바가 없습니다.

이제부터 전후의 문적(文蹟)을 널리 채택하여 한 책자(冊子)를 만들어서

사대(事大) 교린(交隣)의 지침으로 삼는 것이 좋겠습니다."

안용복, 전 생(生)을 바친 호국

안용복, 후대의 이야기

안용복보다 조금 늦은 시기를 살았던 성호 이익(星湖 李瀷, 1681∼1763)은

그를 이렇게 평가했다.

"안용복은 영웅호걸이라고 생각한다.

미천한 군졸로서 죽음을 무릅쓰고 나라를 위해 강적과 겨뤄 간사한 마음을 꺾어버리고

여러 대를 끌어온 분쟁을 그치게 했으며 한 고을의 토지를 회복했으니,

영특한 사람이 아니면 할 수 없는 일이다.

그런데 조정에서는 포상하지 않았을 뿐만 아니라 앞서는 형벌을 내리고 나중에는 귀양을 보냈으니

참으로 애통한 일이다.

울릉도는 척박하다. 그러나 대마도는 한 조각의 농토도 없고 왜인의 소굴이 되어 역대로 우환이 되어왔는데, 울릉도를 한번 빼앗기면 이것은 대마도가 하나 더 생겨나는 것이니 앞으로의 앙화(殃禍- 재난)를

이루 말하겠는가.

그러니 안용복은 한 세대의 공적을 세운 것만이 아니었다…

그런 사람을 나라의 위기 때 병졸에서 발탁해 장수로 등용해 그 뜻을 펴게 했다면,

그 성취가 어찌 여기서 그쳤겠는가. "

- [성호사설] 제3권 <천지문(天地門)> 울릉도

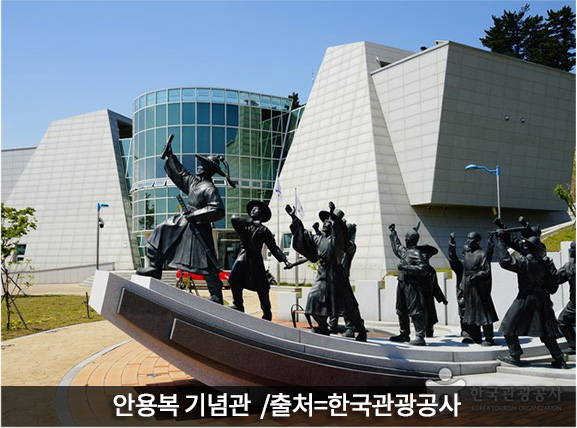

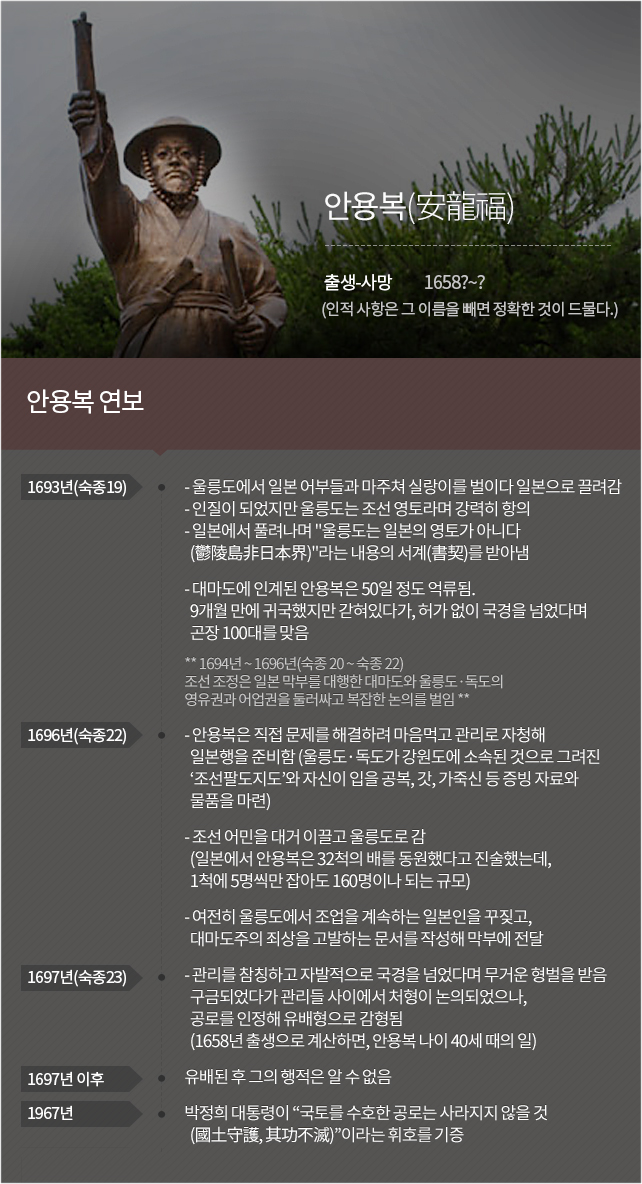

안용복은 독도 문제가 다시 불거진 현대에 와서 높이 평가되었다.

사노비 출신인 안용복은 본래 본관이 없지만, 투철한 국가의식과 영토의식을 가지고 영토 지키기에

평생을 바쳤기에 '경남 안 씨 문중' 에서는 그에게 장군 칭호를 붙여

1964년에 '안용복 장군 충혼비'를 노산 이은상 글씨로 세웠다.

1967년 1월, 박정희 대통령은

"국토를 수호한 공로는 사라지지 않을 것(國土守護, 其功不滅)"이라는 휘호를 기증했고,

같은 해 10월 안용복장군 기념사업회에서는

부산 수영사적공원(지금 수영구 수영동으로 안용복이 근처에 살았던 경상좌수영이 있던 곳이다) 안에

그의 충혼탑을 세웠다. 이 때에는 박정희 대통령이 그에게 '장군' 칭호를 내렸다고 한다.

우리 역사와 인물에 특히 많은 관심을 기울였던 시인 노산 이은상(李殷相)은 아래와 같은 시를 바쳤다.

"동해 구름밖에 한 조각 외로운 섬 / 아무도 내 땅이라 돌아보지 않을 적에 /

적굴 속 넘나들면서 저님 혼자 애썼던가 / 상이야 못 드릴망정 형벌 귀양 어인 말고 /

이름이 숨겨지다 공조차 묻히리까 / 이제와 군 봉하니 웃고 받으소서"

- 위치 : 부산광역시 수영구 수영동 299-1번지

- 문의 : 051-752-2947 (수영사적공원)

- 위치 : 경상북도 울릉군 북면 석포길 500

- 문의 : 054-791-8871

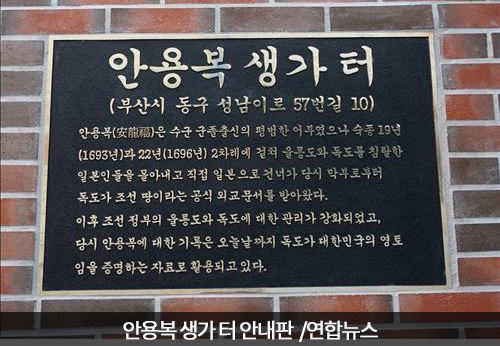

안용복 생가 터

한국 홍보 전문가인 서경덕 교수가 2015년 10월 25일 '독도의 날'을 맞아 안용복이 살던 터에

'안용복 생가터'라는 표지를 설치했다.

표지에는 "안용복은 수군 군졸 출신의 평범한 어부였으나

숙종 19년과 22년 2차례에 걸쳐 울릉도와 독도를 침탈한 일본인들을 몰아내고 직접 일본으로 건너가

당시 바쿠후(幕府)로부터 '독도가 조선 땅'이라는 공식 외교문서를 받아왔다,

이후 조선 정부의 울릉도와 독도에 대한 관리가 강화됐고,

당시 안용복에 대한 기록은 오늘날까지 독도가 대한민국 영토임을 증명하는 자료로 활용되고 있다"고

적혀 있다.

- 위치 : 부산광역시 동구 성남이로 57번길 10