몇년 전 미국에서 생후 6개월 된 여자아이가 수영장에서 혼자 허우적거리다가 물에 뜨는 영상을

소셜미디어에 올린 엄마를 두고 논란이 일었다.

아이는 물에 뜬 슬리퍼를 잡으려다 미끄러져 얼굴부터 물에 빠졌으나 엄마는 도와주지 않았다.

그러나 아이는 금방 몸을 돌려 얼굴을 위로 향한 채 배영하듯 물에 떠 있었다.

이 엄마는 TV 인터뷰에서

"3년 전 두 살짜리 아들을 수영장에서 잃었다.

아기 때부터 수영을 배운 내 딸에게는 그런 일이 일어나지 않을 것"이라고 말했다.

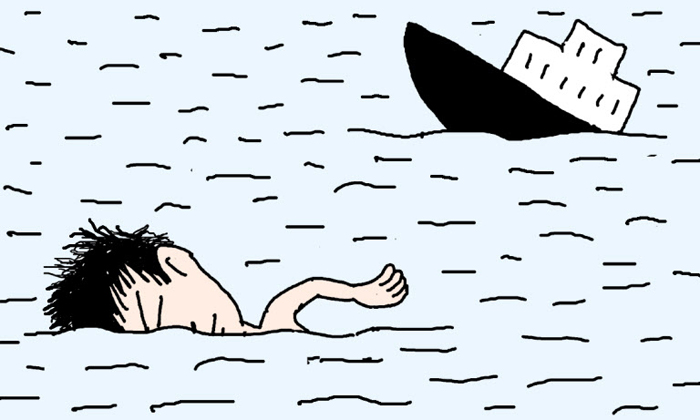

▶헝가리 유람선 침몰 사고로 숨지거나 실종된 사람들이 '생존 수영법'을 배웠다면

구조될 가능성이 조금이라도 높았을 것이라는 지적이 나오고 있다.

이번 사고에서도 수영을 하며 떠내려가다가 빈 물통을 붙잡아 목숨을 건진 사람이 있었다.

실제로 생존 수영법은 2L짜리 빈 페트병을 가랑이나 겨드랑이에 끼워 물에 뜨는 법을 가르쳐 준다.

▶생존 수영은 수영을 잘하는 것이 아니라

최대한 오랜 시간 몸 자체의 부력으로 물 위에 떠서 구조를 기다리는 기술이다.

에너지 소모가 적은 평영을 약간 변형한 영법과

물속에 선 채로 다리를 번갈아 차는 입영(立泳)이 대표적 기술이다.

온몸에 힘을 빼고 양팔을 좌우로 벌려 뜨는 '잎새 뜨기',

물속에서 바지를 벗은 뒤 양끝을 묶어 부유 도구로 만들기도 있다.

▶일본에서는 1955년 배 침몰 사고로 수학여행 가던 학생 168명이 숨지자

모든 초등학교에서 운동이 아닌 생존 수단으로서 수영을 가르치고 있다.

독일 역시 수영 교육의 목표는 '생존'이며 모든 학생이 인명 구조 자격증을 딸 때까지 수영을 배운다.

프랑스 학교는 '6분간 쉬지 않고 수영하기' 같은 테스트를 하고,

스웨덴과 네덜란드는 아예 옷 입고 신발 신은 채 수영하는 법을 가르친다.

실제 상황을 상정하고 교육하는 것이다.

▶우리나라는 이론 위주였던 초등학교 수영 교육이 세월호 참사 이후 비로소 실기로 바뀌었다.

3~4학년은 의무적으로 생존 수영법을 배운다.

연 10시간 수영 수업 중 4시간 이상 생존 수영을 가르치도록 권고하고 있다.

그러나 수영 시설이 턱없이 부족하고 생존 수영에 대한 인식이 낮아

여전히 보조 부판을 잡고 25m 헤엄치는 수준에 그친다고 한다.

갑자기 사고나 재난이 닥쳤을 때 빠르고 정확히 판단해 생존하기 위해선

집중적이고 반복적 교육만이 해답이다.

그래야만 '근육 기억(muscle memory)'이 생겨 반사적으로 행동할 수 있다는 게 전문가들의 지적이다.