입력 2018.11.16 03:03

그 아이는 수시가 생기기 전, 수능이 맹위를 떨치던 시절에 고등학교를 다녔다.

아이는 고1 내내 성실하게 학원을 다녔고 내 강의를 들은 기간은 5~6개월 정도였다.

두 해가 지나고 수능을 하루 앞둔 날, 수업을 마치고 동료 강사들과 들른 치킨집에서 나는 그 아이와 마주쳤다. 아이는 맥주를 나르고 있었다.

인생을 좌우할 중요한 시험을 앞두고 당연히 집에서 컨디션을 조절하고 있어야 할 고3 수험생이

술을 나르는 모습은 내게 의문과 분노를 동시에 일으켰다.

나는 아이에게 물었다. 내일이 수능인데 여기서 뭐 하냐고, 수능 안 볼 거냐고.

그냥 모른 척할 수도 있었다.

좀 더 부드러운 말투로 완곡하게, 아니면 적어도 다른 사람들이 없는 곳에서 조용히 물을 수도 있었을 텐데,

나는 그러지 않았다.

아이는 죄인처럼 고개를 숙인 채 우물쭈물하다 그냥 자리를 떠버렸다.

치킨도 맥주도 목에 걸려 넘어가지 않았다. 함께 있던 동료들도 마찬가지였다.

우리는 적당히 자리를 마무리하고 밖으로 나갔다.

그런데 아이가 나를 부르며 쫓아 나오더니 내 앞에 서서 말했다.

"저 대학 안 가요. 대학도 안 가는데 수능은 뭐 하러 봐요.

대학이 다가 아니잖아요. 저, 나름대로 열심히 살고 있다고요. 그러니까, 걱정 마세요."

솔직히 고백하면, 내가 여기에 옮길 수 있는 것은 아이의 입에서 쏟아진 단어들뿐이다.

그때 아이의 표정과 눈빛을 나는 도저히 묘사할 수 없다.

그것은 분노나 원망이 아니었다.

그것은 차라리 슬픔에 가까웠고, 내게 그 말을 내뱉고 돌아서서 아이는 분명 눈물을 떨구었을 것이다.

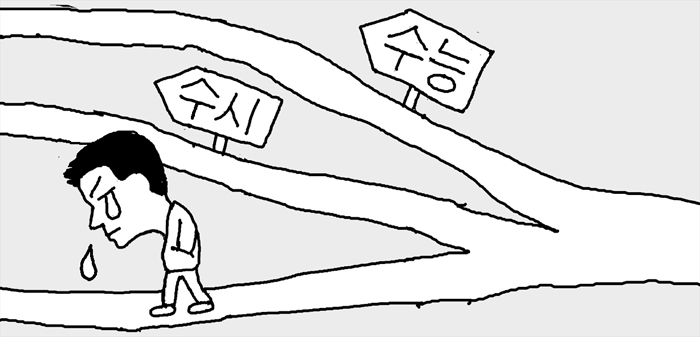

그 후 수능 성적이 필요 없는 수시가 생기더니,

지금은 다시 수시를 폐지하고 수능에 올인하던 시절로 돌아가자고 한다.

수능이 정의라는 목소리마저 들린다.

수능도 수시도 아닌 다른 것을 말하는 어른들은 없다.

그날 내 가슴 한복판으로 파고들었던 아이의 표정과 눈빛은 지금도 여전히 나를 괴롭힌다.

나는 아이에게 전하고 싶다. 정말 미안하다고.

Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com