백성호문화스포츠부문 차장

백성호문화스포츠부문 차장 백성호문화스포츠부문 차장

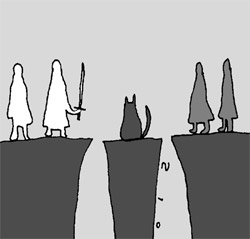

백성호문화스포츠부문 차장#풍경1 : 스님들이 싸웁니다. 새끼 고양이 때문입니다. 두 패로 나누어 시끌벅적합니다.

보다 못한 남천(南泉·당나라 때 선승) 선사가 나섰습니다.

문제의 고양이를 들고 말했습니다. “눈 밝게 말하면 살릴 것이고, 눈 밝지 못하게 말하면 참할 것이다.”

좌중은 침묵했습니다. 아무도 답을 못 했습니다. 남천 선사는 고양이를 베어버렸습니다.

뒤늦게 제자인 조주(趙州) 스님이 들어왔습니다.

뒤늦게 제자인 조주(趙州) 스님이 들어왔습니다.

이 이야기를 듣더니 신고 있던 신발을 벗어 자신의 머리에 얹었습니다. 그리고 나가버렸습니다.

남천 선사의 한마디가 또 재미있습니다. “그때 네가 있었다면 새끼 고양이를 구했겠다.”

스님들이 왜 싸웠느냐고요? 그건 기록에 없습니다.

스님들이 왜 싸웠느냐고요? 그건 기록에 없습니다.

이유는 모르지만 고양이를 놓고 동과 서로 갈라졌습니다. 요즘 우리 사회에 빗대면 좌와 우로 쪼개진 겁니다. 스님들은 논쟁을 했습니다. 소통의 가능성은 보이지 않았습니다. 급기야 남천 선사가 초읽기에 들어갔습니다. “동과 서, 좌와 우로 쪼개진 너희의 한계를 봐라.

그걸 뛰어넘는 한마디를 못하면 고양이를 베어버리겠다.”

스님들은 똥줄이 탔을 겁니다. ‘얼른 대답을 해야 고양이를 구할 텐데.’ 결국 아무도 대답을 못 했습니다.

왜 그랬을까요. 다들 갇혀 있었기 때문입니다.

동의 스펙트럼, 서의 스펙트럼에 갇혀서 꼼짝달싹 못했던 겁니다.

남천 선사는 가차없이 고양이를 베어버렸습니다.

죄 없는 고양이만 불쌍하네. 맞습니다. 고양이만 불쌍하죠.

‘현문우답’은 궁금합니다. 지금 대한민국에서 그 고양이는 대체 뭘까.

찍소리 한 번 못하고 두 동강 나버린 그 불쌍한 고양이는 과연 뭘까.

그건 우리의 현실, 우리의 사회, 우리의 공동체가 아닐까.

남천 선사는 좌와 우로, 아래와 위로, 안과 밖으로 쪼개져 싸우면

결국 고양이(현실)가 죽고 만다는 법문을 몸서리치도록 실감나게 설했던 겁니다.

여기서 그치지 않습니다. 남천 선사는 그 해법까지 묻습니다.

고양이를 살리려면 어떡해야 하나. 대체 어떡해야 우리 사회를 살릴 수 있나.

조주 스님이 거기에 답을 합니다. 신고 있던 신발을 훌러덩 벗어서 ‘툭!’ 하고 머리 위에 얹었습니다.

신발이 무슨 모자인가요. 참 엉뚱합니다. 그게 무슨 뜻일까요.

#풍경2 : 솔로몬 왕 때입니다. 두 여인이 아이를 두고 싸웠습니다. 서로 자기 아이라고 주장했습니다.

재판을 했습니다. 솔로몬 왕은 아이를 둘로 쪼개라고 했습니다.

결국 한 여인이 “아이를 죽일 수는 없다. 이 아이는 내 아이가 아니다”라고 포기했습니다.

그가 아이의 진짜 엄마였습니다.

‘풍경1’에선 고양이가 죽습니다. ‘풍경2’에선 아이가 살아납니다. 어째서 한쪽은 죽고, 한쪽은 살까요.

한국 사회는 가슴 아픈 현대사로 인해 좌우 진영의 대립이 심각합니다.

진영 싸움 탓에 지난 1년을 낭비했습니다. 그걸 넘어서는 길이 뭘까요.

‘풍경2’의 여인이 그 단초를 보여줍니다.

여인도 처음에는 좌우, 한쪽에 섰습니다. 거기서 아이를 잡아당겼습니다.

그러다 깨닫습니다. 이러다간 아이가 죽겠구나. 그래서 “ 내 아이가 아니다”라고 선언합니다.

그 순간, 여인은 어느 쪽에 선 걸까요. 좌도 아니고, 우도 아닙니다. 아래도 아니고, 위도 아닙니다.

그 순간, 여인은 어느 쪽에 선 걸까요. 좌도 아니고, 우도 아닙니다. 아래도 아니고, 위도 아닙니다.

여인은 동서남북의 어느 편이 아닌 아이의 편에 선 겁니다. 그럼 아이가 살아납니다.

머리는 위고 신발은 아래입니다.

조주 스님의 신발이 머리에 툭 얹힐 때, 아래위를 나누던 기준이 무너져내립니다.

좌와 우를 나누는 잣대도 무너질 줄 알아야 합니다.

고양이를 찢는 기준이 무너질 때 고양이가 살아납니다.

나의 주장, 나의 기준, 나의 이념보다

고양이의 목숨, 아이의 목숨, 우리 사회 공동체의 목숨이 더 소중하게 느껴질 때 말입니다.

2014년, 우리의 고양이가 울고 있습니다.

백성호 문화스포츠부문 차장

백성호 문화스포츠부문 차장